Il problema dell’occupazione femminile non può più essere sottovalutato, rinviato e accantonato.

Sulla base dei dati forniti da Eurostat, l’Italia è il penultimo paese in Europa per occupazione femminile e su 100 donne tra i 15 e i 64 anni solo 49 lavorano.

La media europea è di 62 e in paesi come la Svezia, l’Olanda e la Danimarca il numero supera i 70.

Analizzando la componente territoriale e confrontando le regioni scopriamo come in Emilia -Romagna (62,1%), Friuli-Venezia Giulia (60,6%) e Lombardia (59,8%) , secondo l’Istat, il tasso di occupazione arriva a 60 donne su 100.

La situazione si presenta peggiore e cambia decisamente nel sud: con la Campania a 29,4 su 100, la Sicilia a 31,5 e la Calabria a 33,1.

In Italia perdura un serio problema legato all’occupazione femminile e questo problema si è acuito con la pandemia: il numero di donne occupate è diminuito quasi il doppio rispetto a quello degli uomini.

L’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – individua infatti 612.000 lavoratori a rischio licenziamento: il settore tessile e dell’abbigliamento potrebbero essere tra i più colpiti e le donne costituiscono il 60% degli impiegati in questi ambiti.

In base a un’elaborazione di Openpolis su dati Eurostat risalenti al mese di settembre, in Europa, l’Italia è il secondo paese con il più basso tasso di disoccupazione, posizionandosi 10 punti percentuali al di sotto della media, e risulta anche il paese con le maggiori difformità occupazionali a livello regionale, ulteriormente aggravate dalla disparità di genere.

Per quanto riguarda le regioni italiane, al primo posto troviamo la provincia autonoma di Bolzano caratterizzata da un tasso di occupazione superiore al 70% allo stesso livello di molte regioni dell’Europa settentrionale.

Rispetto alla Campania c’è una differenza di ben 30 punti percentuali.

Il divario di genere, ad esempio, è più rilevante nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali e la Puglia è la regione dove la disparità è più ampia: sono circa 27 i punti percentuali di differenza tra il tasso di occupazione degli uomini (59,7%) e quello delle donne (32,8%).

Una disparità ampia, che si registra anche nelle altre regioni del mezzogiorno tutte con un divario superiore ai 20 punti.

Al lato opposto invece le regioni del centro e del nord.

Prima la Valle d’Aosta con 7,6 punti di differenza tra percentuale di occupati uomini (71%) e donne (63,4%).

Si parla di shecession (she-recession), il termine inglese utilizzato per indicare la recessione che ha colpito molto più le donne rispetto agli uomini durante la pandemia.

Gli indici di ogni ricerca sull’argomento attestano, infatti, che la crisi da Covid -19 è soprattutto una crisi di genere.

Questo fenomeno è studiato a livello internazionale.

Negli Stati Uniti hanno messo a confronto la shecession, ossia la recessione che colpisce le donne molto più degli uomini, con la crisi del 2008 chiamata Mancession, che aveva colpito i lavori nei settori a preponderanza maschile.

Le donne risultano le principali vittime dello sconquasso sociale ed economico causato dagli effetti globali del virus.

Un fenomeno di livello mondiale, che ha determinato il calo del 4% della forza lavoro femminile a livello Ocse.

Questo si è verificato perché le donne sono, soprattutto, occupate nel settore terziario colpito maggiormente dalla crisi.

Ciò ha esposto le donne a rischi più alti.

Il Rapporto Inaap 2021 fotografa, per la prima volta, la shecession italiana: a dicembre 2020, le donne occupate erano 9 milioni e 530mila e gli uomini 13 milioni e 330mila.

Nell’anno della pandemia, rispetto all’anno precedente risultano 444mila persone occupate in meno, di cui 312mila donne, corrispondente ad un calo del 3,6% per le donne e del 2% per gli uomini.

In Italia le donne occupate sono diminuite del 2,6% nel lavoro dipendente (contro l’1,9% degli uomini) e del 7,6% nel lavoro indipendente (contro il corrispondente – 2,5 maschile).

I principali fattori che hanno sviluppato la shecession in Italia sono rappresentati dalla composizione settoriale dell’occupazione, secondo la quale le donne lavorano, più degli uomini, nei settori che sono stati oggetto a lungo di misure restrittive e di chiusure dovute al rispetto del distanziamento sociale; dal mancato rinnovo dei contratti a termine, in cui le donne sono da sempre presenti in proporzione maggiore, che ha riguardato il 16,2% delle donne contro il 12,4% degli uomini; dalla riduzione di nuovi rapporti di lavoro che è stata nel 2020 molto più elevata per le donne (-1.975.042) che per gli uomini (-1.486.079) in quasi tutte le tipologie contrattuali (nel tempo determinato -52% donne e -48% uomini; nell’apprendistato -51% donne e -47% uomini; nel lavoro stagionale -34% donne e -31% uomini).

Inoltre la crescente “responsabilità” di cura su anziani e minori, esasperata dall’emergenza sanitaria e dalla didattica a distanza, ha formato per le donne una categoria denominata “sandwich generation”, costituita da persone di età tra i 40 e i 55 anni che, ancora nel pieno dell’attività lavorativa, si trasformano in babysitter e badanti.

Servirebbe una strategia, un piano che integri domanda e offerta di lavoro, nel breve e soprattutto nel lungo periodo.

Ad oggi sono state predominanti misure di breve periodo come trasferimenti monetari, bonus, voucher, assegni e incentivi fiscali.

Interessante in questo ambito la proposta lanciata da Anita Bhatia, vicedirettore esecutivo di UN Women (il gruppo dell’Onu che si occupa di empowerment femminile), la quale ha parlato in un recente convegno tenutosi a Roma, di Bond di genere, ossia obbligazioni emesse da uno stato sovrano con l’obiettivo di finanziare società guidate e gestite da donne.

A parità di ruolo le donne guadagnano meno degli uomini e dopo l’arrivo di un figlio spesso lasciano il lavoro o rientrano con un contratto part-time: questo indebolisce e rallenta la loro carriera.

E’ fondamentale iniziare ad analizzare la disuguaglianza di genere in Italia tramite tutte le altre disuguaglianze.

E l’occupazione femminile in Provincia di Alessandria?

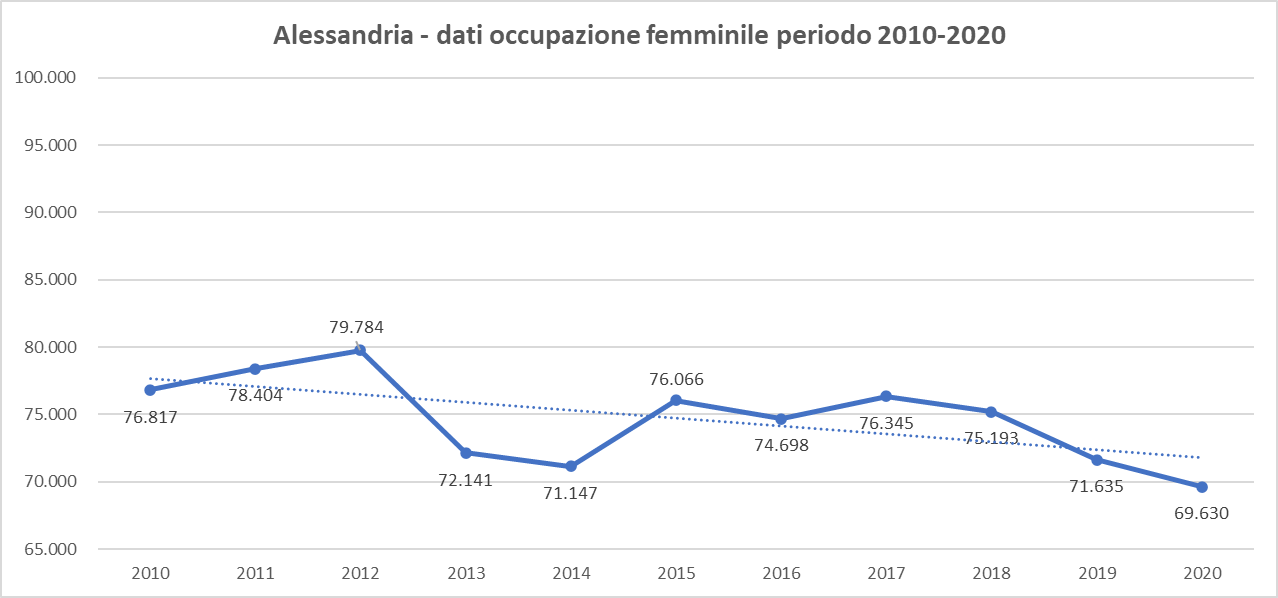

Analizzando i dati Istat sull’occupazione femminile nel decennio 2010-2020, rileviamo che il dato tendenziale mostra un calo del numero degli occupati di sesso femminile.

Calo particolarmente evidente negli ultimi tre anni della rilevazione (2018 – 2019 – 2020).

Confrontando il dato del 2012 – il migliore della serie storica con 79.784 unità – in rapporto a quello peggiore relativo all’anno 2020 (69.630), rileviamo un decremento occupazionale femminile di 10.154 unità, pari a circa il 13% di occupate in meno.

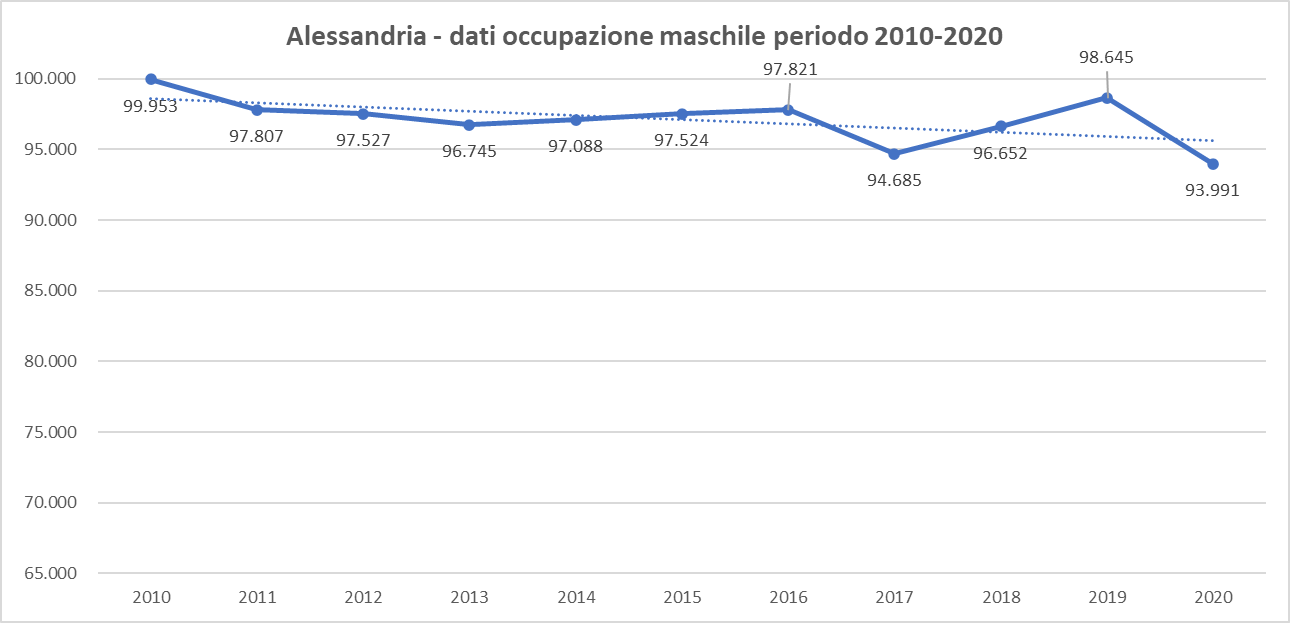

Confrontando l’occupazione maschile con quella femminile nel decennio 2010 – 2020 in Provincia di Alessandria: si rileva anche per gli uomini un tendenziale decremento del numero di occupati nonostante negli ultimi tre anni non si sia verificata una altrettanto netta tendenza al calo degli occupati.

Per quanto riguarda gli uomini constatiamo che il calo degli occupati è dovuto principalmente a tre annate di forte decremento il 2011, il 2017 e il 2019.

Sono necessarie misure di welfare che agevolino l’occupazione femminile, purtroppo le politiche sociali troppo spesso non vengono valutate e progettate quanto le politiche economiche, si dovrebbe investire di più in nidi pubblici, nella scuola a tempo pieno, nella cura e nell’assistenza agli anziani e ai disabili. Queste misure permetterebbero una crescita del benessere non solo delle donne, ma di tutta quanta la popolazione.

Roberta Cazzulo