Dal colpo di Stato alla sfida multipolare

Di Tony Kohle

Di Tony Kohle

Il 30 settembre 2022 un capitano poco noto, Ibrahim Traoré, ha deposto il presidente di transizione del Burkina Faso promettendo “recupero territoriale e dignità nazionale”. Oggi, fra basi francesi smantellate, accordi con Mosca e jihadismo in evoluzione, Traoré è diventato un simbolo della nuova Africa. È davvero il “nuovo Sankara” o l’ennesimo uomo forte?

Dal sogno di sankara alla rivolta militare: i nodi storici del presente

Ottobre 1987 – Muore Thomas Sankara, icona panafricana.

Agosto 2014 – Fine del regime di Blaise Compaoré.

Gennaio 2022 – Colpo di Stato di Paul-Henri Sandaogo Damiba.

30 settembre 2022 – Colpo di Stato di Ibrahim Traoré.

Febbraio 2023 – Ritiro delle truppe francesi dalla base di Kamboinsin.

Settembre 2023 – Nasce l’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) con Mali e Niger.

Gennaio 2025 – Ouagadougou rescinde i trattati militari con la Francia.

Il fantasma di Sankara e l’ideale della sovranità africana

Il fantasma di Thomas Sankara continua a proiettarsi sul Burkina Faso e, più in generale, sull’immaginario panafricanista di oggi. A ereditare quell’ideale di sovranità è Ibrahim Traoré, trentasettenne asceso al potere con il colpo di Stato del 2022. Dopo gli studi all’Università di Ouagadougou e all’Accademia militare, il giovane capitano ha costruito in modo autodidatta una formazione politica impregnata di anticolonialismo, maturata sui testi di Sankara e di Frantz Fanon che ama citare nei discorsi pubblici.

In un Sahel devastato da jihadismo, crisi economica e interferenze esterne, la sua figura ha ormai assunto una rilevanza che travalica i confini nazionali. Il parallelo con Thomas Sankara – il carismatico rivoluzionario, il “presidente ribelle” del Burkina Faso, ucciso nel 1987 – è inevitabile, ma la posta in gioco oggi è diversa: mentre Sankara agiva per rifondare uno Stato indipendente, Traoré combatte per impedirne la disgregazione. La sua politica estera ha segnato una svolta drastica: l’espulsione delle truppe francesi, l’avvicinamento strategico a Russia e Turchia, l’uscita dalla CEDEAO e la formazione dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) sono tutte mosse che mirano a disinnescare l’influenza occidentale nella regione. Più che un leader ideologico, Traoré si presenta come un uomo d’azione, che usa il linguaggio della sovranità per rafforzare il controllo politico e militare in un contesto segnato dall’emergenza.

Nonostante il pragmatismo operativo, il riferimento a Sankara è tutt’altro che strumentale. Traoré attinge apertamente alla retorica e all’immaginario sankarista per legittimare il proprio potere: anticolonialismo, emancipazione culturale, rifiuto del franco CFA e nazionalizzazione delle risorse sono elementi centrali della sua narrativa. Ma se Sankara perseguiva una rivoluzione sociale organica, con una visione a lungo termine, Traoré governa in mezzo al caos, adattando quegli ideali a un’epoca di guerre asimmetriche e Stati in crisi. La sua popolarità si nutre anche di simboli: parla in mooré, indossa l’uniforme con austerità, si mostra tra la gente. Tuttavia, mentre Sankara rifiutava ogni compromesso, Traoré si affida anche a mercenari stranieri (Wagner) e proroga la transizione militare oltre i tempi annunciati. La tensione tra ispirazione rivoluzionaria e realpolitik rimane una costante del suo operato.

La costruzione del consenso passa in larga misura attraverso una comunicazione digitale calibrata. Video diffusi su YouTube e altre piattaforme mostrano un presidente che parla senza filtri, vicino al popolo, impegnato sul campo. Questo racconto, seppur sospettato di essere orchestrato da professionisti, ha rafforzato la sua immagine carismatica, soprattutto tra i giovani. Parallelamente, però, il pluralismo informativo si restringe: chiusure di testate, sparizioni di giornalisti critici e sospensioni di canali internazionali vengono giustificate con la necessità di coesione nazionale, ma logorano la credibilità democratica del progetto traorista.

Eppure, i sondaggi (OPES, 2023) indicano un consenso vasto: oltre l’87% dei burkinabé si dichiara soddisfatto della sua guida (é importante notare che questo sondaggio è stato condotto online, il che potrebbe introdurre bias nel campione, considerando l’accesso limitato a Internet in alcune aree del Burkina Faso). La sua figura suscita entusiasmo anche oltre i confini nazionali, come dimostrano gli applausi ricevuti in eventi africani e le reazioni indignate, sui social, ai giudizi negativi espressi da esponenti occidentali, come il generale Michael Langley, capo di AFRICOM (U.S. Africa Command, 2025). Per molti, Traoré rappresenta la possibilità concreta di un’Africa finalmente padrona del proprio destino. Ma questa popolarità poggia su equilibri fragili: la proroga della transizione, i massacri attribuiti all’esercito e la repressione dell’opposizione potrebbero erodere il suo capitale politico. La storia del continente insegna che i leader più rappresentativi – da Sankara a Lumumba – hanno spesso pagato a caro prezzo il loro rifiuto dell’ordine globale.

Il Capitano Traoré tra sicurezza, risorse e nuove alleanze

Fin dal suo insediamento, Traoré ha impostato una strategia di consolidamento della sovranità su più livelli, intervenendo sul piano militare, economico e istituzionale. La sua risposta al terrorismo jihadista – vera emergenza nazionale – si è basata sulla centralizzazione delle operazioni tramite il Coordinamento Nazionale di Lotta al Terrorismo e sulla mobilitazione della popolazione. Eppure, il tragico massacro di Barsalogho nel 2024 ha dimostrato che il nemico resta radicato, e che la risposta militare non basta (HRW, 2024). Secondo le stime più recenti, i gruppi jihadisti controllano circa il 40% del territorio del Burkina Faso, con una presenza significativa nelle regioni settentrionali e orientali del paese. Questa espansione ha portato a una crisi umanitaria, con oltre 2,1 milioni di persone sfollate a causa della violenza (The Guardian, 2025; Humanitarian Action, 2025).

Sul piano economico, la nazionalizzazione di miniere aurifere (AfricaNews, 2024) e il progetto di una raffineria nazionale riflettono una volontà di emancipazione dai circuiti internazionali di sfruttamento delle risorse. Sono scelte che ricordano le riforme sankariste degli anni ’80, ma inserite in un contesto globale molto diverso, dove l’autarchia è difficilmente praticabile e le pressioni esterne più pervasive.

Una delle scelte più emblematiche di Traoré è stato il drastico ridimensionamento del ruolo francese, culminato nell’espulsione delle truppe nel 2023 (Reuters, 2023). Questa rottura con l’ex potenza coloniale non è isolata: assieme a Mali e Niger, il Burkina Faso ha costituito l’Alleanza degli Stati del Sahel e abbandonato la CEDEAO, ritenuta subalterna agli interessi occidentali. In parallelo, sono emersi nuovi referenti geopolitici: Russia e Turchia offrono cooperazione militare e commerciale in cambio di spazi d’influenza (Stronski, 2023; ISPI, 2023; Reuters, 2025). Questa ridefinizione delle alleanze rafforza l’immagine di un’Africa che rifiuta i vincoli postcoloniali e cerca di articolare una propria diplomazia multipolare. Tuttavia, la dipendenza da attori come Mosca apre nuovi interrogativi: il rischio è di sostituire una subordinazione con un’altra, in un gioco di equilibri dove la retorica dell’autonomia rischia di mascherare nuove forme di vincolo imperialista.

Nel discorso pubblico del governo, la comunicazione è strumento di lotta e di legittimazione. Ma se da un lato la narrazione presidenziale risulta efficace nel generare consenso, dall’altro si moltiplicano i segnali di un controllo sempre più stretto sull’informazione. Scomparse sospette di giornalisti, chiusura di emittenti critiche e denunce da parte di Reporters Without Borders e Committee to Protect Journalists delineano uno scenario di forte repressione (RWB, 2025; CPJ, 2024). Accuse fino ad ora sempre rigettate dalle autorità oppure giustificate con la necessità di garantire coesione nazionale in tempo di guerra. Questa tensione tra autorità e pluralismo non è nuova in Africa, ma nel caso burkinabé assume particolare rilevanza perché riguarda un leader che si propone come interprete di un nuovo modello di sovranità.

La sfida finale: mito rivoluzionario o nuovo autoritarismo?

L’esperienza di Ibrahim Traoré si colloca in una traiettoria duplice: quella di un leader giovane, capace di catalizzare l’immaginario panafricano, ma anche di concentrare il potere sotto una giustificazione militare. La sua decisione di estendere la transizione fino al 2029 solleva dubbi sulla reale volontà di democratizzazione. Il rischio che l’ideale rivoluzionario si trasformi in un nuovo culto della personalità è reale, soprattutto in un contesto in cui l’esercito detiene il monopolio della forza e l’opposizione è marginalizzata. Allo stesso tempo, la traiettoria geopolitica del Burkina Faso – nel mirino degli interessi internazionali – rende Traoré vulnerabile a pressioni esterne, come mostrano le dichiarazioni ostili del generale Langley (durante un’audizione al Congresso degli Stati Uniti, il generale, comandante dello U.S. Africa Command, ha accusato Traoré di utilizzare le riserve auree del paese per consolidare il potere della giunta militare, piuttosto che per il benessere della popolazione).

La popolarità del Capitano resta alta, ma il percorso è disseminato di trappole: Traoré dovrà dimostrare di saper trasformare l’eccezione militare in progetto politico stabile e inclusivo, evitando le derive che hanno travolto tanti altri “uomini forti” del continente.

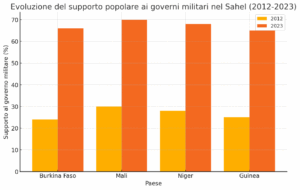

Nonostante il Burkina Faso sia ancora tra i paesi più poveri del mondo, e nonostante le gravi violazioni denunciate da ONG internazionali, una larga maggioranza dei cittadini del Burkina Faso (66%) accetta il governo militare e ritiene legittimo l’intervento dell’esercito contro leader abusivi (Afrobarometer, 2023). Questi dati indicano una sfiducia diffusa verso i regimi civili precedenti, ritenuti incapaci di garantire sicurezza e sviluppo. In questo vuoto di credibilità, l’esercito è visto come unico argine al caos, e Traoré come il volto di un nuovo ordine. Non si tratta solo di patriottismo: la crisi di legittimità delle istituzioni democratiche africane spiega in parte perché un giovane capitano possa incarnare, agli occhi di molti, una speranza più autentica della democrazia procedurale.

Il carisma di Traoré ha superato i confini nazionali, facendone una figura simbolica nel continente africano. Applaudito come star in cerimonie ufficiali, celebrato sui social da giovani e militanti panafricani, il suo volto è diventato quello della sfida all’ordine postcoloniale. Proprio per questo, le critiche provenienti da Washington – come le recenti parole del generale Langley – hanno avuto l’effetto opposto a quello sperato: invece di isolarlo, hanno rafforzato la percezione di Traoré come bersaglio dell’imperialismo. L’idea che l’Occidente tema un’Africa autonoma rafforza il consenso attorno al leader burkinabé, e amplifica il suo impatto anche presso la diaspora africana e afroamericana, che vede in lui un possibile simbolo di riscatto globale. In questo contesto, le tensioni geopolitiche non fanno che alimentare la sua centralità mediatica e politica.

Il carisma di Traoré ha superato i confini nazionali, facendone una figura simbolica nel continente africano. Applaudito come star in cerimonie ufficiali, celebrato sui social da giovani e militanti panafricani, il suo volto è diventato quello della sfida all’ordine postcoloniale. Proprio per questo, le critiche provenienti da Washington – come le recenti parole del generale Langley – hanno avuto l’effetto opposto a quello sperato: invece di isolarlo, hanno rafforzato la percezione di Traoré come bersaglio dell’imperialismo. L’idea che l’Occidente tema un’Africa autonoma rafforza il consenso attorno al leader burkinabé, e amplifica il suo impatto anche presso la diaspora africana e afroamericana, che vede in lui un possibile simbolo di riscatto globale. In questo contesto, le tensioni geopolitiche non fanno che alimentare la sua centralità mediatica e politica.

Ma ogni mito politico ha un prezzo. Se Traoré dovesse cedere alla tentazione del potere permanente, se dovesse usare il consenso come scudo per soffocare ogni forma di dissenso, finirebbe per tradire proprio l’eredità che rivendica. La storia africana è costellata di liberatori divenuti autocrati, e il rischio che la rivoluzione di Traoré si traduca in un nuovo autoritarismo resta concreto. Al tempo stesso, l’ostilità crescente da parte delle potenze occidentali segnala che le scelte del Burkina Faso non saranno tollerate senza conseguenze. Sankara fu assassinato in un complotto orchestrato anche con complicità esterne (Miramonti, 2024). Gheddafi fu rovesciato in un intervento militare mascherato da operazione umanitaria (Adly, 2012). Oggi il Sahel è diventato una posta geopolitica troppo importante perché un paese come il Burkina Faso possa sottrarsi impunemente alle logiche del potere globale.

Guardare a Ibrahim Traoré significa osservare un’intera stagione africana in trasformazione. La sua leadership incarna una tensione tra due spinte opposte: da un lato la sete di autonomia, giustizia e dignità che muove milioni di giovani africani; dall’altro, la forza delle strutture internazionali – economiche, politiche, militari – che da decenni modellano le traiettorie del continente. La questione non è soltanto se Traoré sarà in grado di mantenere il potere, ma se saprà costruire un modello politico alternativo, capace di superare tanto il paternalismo coloniale quanto il militarismo interno. È in questo fragile equilibrio che si gioca il destino del Burkina Faso, e forse, in filigrana, quello di tutta l’Africa subsahariana.

Fonti / Riferimenti Bibliografici

Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). ACLED Explorer. 2025.

Adly, Farid. La rivoluzione libica. Dall’insurrezione di Bengasi alla morte di Gheddafi. Il Saggiatore, 2012.

Afrobarometer. Online Data Analysis. 2025.

Carbone, Giovanni, Federico Donelli, Lucia Ragazzi e Valeria Talbot. La Turchia in Africa: ambizioni e interessi di una potenza regionale. Milano: ISPI, dicembre 2023.

Committee to Protect Journalists. Three journalists disappear, 3 media outlets suspended in Burkina Faso. 3 luglio 2024.

Harsch, Ernest. Thomas Sankara: An African Revolutionary. Ohio University Press; Prima ed. (1° novembre 2014).

Harsch E. (2013). The legacies of Thomas Sankara: A revolutionary experience in retrospect, Review of African Political Economy, 40(137), 358-374.

Humanitarian Action. Report Burkina Faso 2025. 13 dicembre 2024.

Human Rights Watch (HRW). Burkina Faso Massacre Shows Need to Protect Civilians. 29 ottobre 2024.

Institute for Security Studies (ISS). ISS West Africa Report. 2025.

International Crisis Group (ICG). ICG Africa. 2025

Miramonti, Angelo. Thomas Sankara: The Unburied Memory of an Anticolonial Leader. Studies in Social Justice, vol. 18, n. 1, 2024, pp. 180–189.

Observatoire d’analyse des Problématiques Éducationnelles et Sociales du Burkina (OPES). Sondage web sur la perception des internautes burkinabè sur les dirigeants et les personnalités du Burkina Faso. Ottobre 2023.

Stronski, Paul. Russia’s Growing Footprint in Africa’s Sahel Region. Carnegie Endowment for International Peace, 2023.

The Guardian.

U.S. Africa Command, “U.S. Africa Command 2025 Testimony to the Senate Armed Services Committee“, pubblicato il 4 aprile 2025, YouTube, video a partire da 2:02:20.

Reporters Without Borders (RWB). Burkina Faso. 2025