C’è una parola in particolare che, forse più di altre, l’Europa ha pronunciato per molti anni: autonomia. La si evoca nei convegni, nei documenti strategici, nelle campagne elettorali ma la si confonde spesso con una altra parola semanticamente simile: autosufficienza. Poi è arrivato il tempo delle dipendenze e presto se n’è capita la differenza sostanziale: prima il gas, poi i microchip, ora a scarseggiare nel continente sono le terre rare. E ci si è accorti che la transizione verde — quel futuro costellato di turbine, batterie e auto elettriche che dovrebbe liberarci dai combustibili fossili — è costruita, ironicamente, su una nuova forma di dipendenza. Questa volta non da un gasdotto o da un computer nanometrico, ma da una catena industriale che inizia a Pechino.

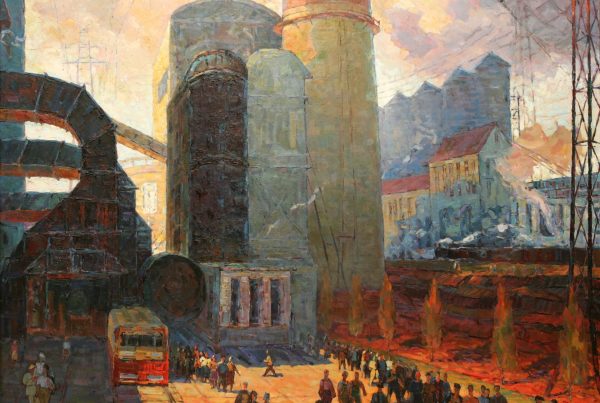

La Cina non ha solo scavato più in fretta ma soprattutto ha guardato più lontano. Mentre l’Occidente si concentrava prima sui prodotti finiti e poi, pressato dal dominio assoluto cinese nella manifattura, puntava il tutto per tutto sui servizi (non accorgendosi che anche altrove stava nascendo un settore terziario altrettanto competitivo), Pechino costruiva un impero industriale, fatto di raffinerie e processi chimici, di brevetti e di logistica avanzata. Il passo decisivo è avvenuto quando ha preso il controllo non solo del materiale, ma del sapere che serve a trasformarlo.

Questo è quello che è brevemente accaduto per le terre rare, un gruppo di diciassette elementi metallici indispensabili per la tecnologia moderna — dai motori elettrici agli smartphone — che, pur non essendo davvero rari, sono difficili da estrarre e raffinare e per questo rappresentano una delle risorse strategiche più sensibili dell’economia globale.

Per l’Europa, il problema non è semplicemente “avere” o “non avere” le terre rare, ma riuscire a pensare in modo sistemico. Abbiamo scoperto troppo tardi che una transizione ecologica senza autonomia materiale è un disegno incompiuto. E allora, se non possiamo scavare, dobbiamo imparare a recuperare. L’Europa non ha grandi miniere ma ha invece montagne di rifiuti elettronici, un patrimonio nascosto di metalli e terre rare che finisce ogni anno nell’indifferenza. È di fondo l’idea – forse di stampo Shumpeteriano – che l’innovazione non debba per forza distruggere ma può anche rigenerare e creare.

In Italia, questa visione sta prendendo forma in un progetto che pochi conoscono ma che vale come un simbolo: Itelyum, un’azienda specializzata in economia circolare, sta sviluppando un impianto capace di estrarre, tramite un procedimento chimico a basso impatto ambientale sviluppato dall’università dell’Aquila, terre rare dai magneti esausti di dispositivi elettronici. Il progetto mira a separare neodimio, praseodimio e disprosio — elementi fondamentali per motori elettrici e turbine— e a reintrodurli nella filiera europea, tentando di ridurre la dipendenza dalla Cina e proteggere l’industria europea. Per permettere a progetti come Itelyum di superare la cosiddetta “valle della morte” — quel momento critico in cui un’innovazione rischia di fermarsi tra il prototipo e la produzione su larga scala — occorrono finanziamenti mirati, incentivi fiscali e procedure autorizzative rapide, capaci di accelerare il passaggio allo scale-up industriale.

Il problema delle terre rare è in realtà la fotografia di qualcosa di più profondo: la fragilità di un continente che ha dimenticato il rapporto tra materia e potere. Marx circa un secolo fa aveva ben spiegato che il dominio nasce dal controllo dei mezzi di produzione ovvero dalla capacità di trasformare la materia in valore. Oggi quel principio si manifesta in una forma più sofisticata ma altrettanto brutale: chi possiede le terre rare possiede le chiavi della transizione tecnologica e ambientale e ne detta tempi e mezzi a proprio vantaggio. La Cina l’ha capito da tempo, l’Europa rincorre. E così, mentre il vecchio continente discute fumosamente di sovranità strategica, il suo potere reale continua a dissolversi nei giacimenti e nelle fabbriche di altri.